Château seigneurial de Boissezon-de-Masviel

Télécharger

Télécharger

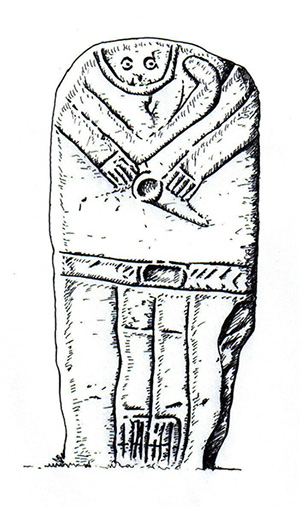

Les premiers paysans et éleveurs de la fin de la préhistoire (3 300 à 2 200 ans av. J.C.) ont façonné et dressé les statues-menhirs retrouvées en grand nombre dans les Monts de Lacaune.

Présent il y a quelques 700 000 ans dans la basse vallée de l'Agout, l'Homme ne s'installe durablement dans les Monts de Lacaune que beaucoup plus tard : à la fin du IVème millénaire et durant le IIIème millénaire avant notre ère. Après une phase apparente de déprise humaine au cours de la Protohistoire, la région est densément occupée à l'époque gallo-romaine.

Les vestiges archéologiques emblématiques en sont sans nul doute les statues-menhirs. Menhirs gravés ou sculptés, leurs contours ont forme humaine.

Découvertes il y a plus d'un siècle par l'abbé Hermet aux confins des départements de l'Aveyron, du Tarn et de l'Hérault avec une forte concentration dans les Monts de Lacaune, les archéologues s'accordent pour les dater de la fin de l'époque néolithique ou de l'Age du Cuivre.

Le centre d'interprétation au coeur de Murat-su-Vèbre propose deux grandes salles d'exposition consacrées aux premiers paysans et éleveurs de la fin de la préhistoire qui ont façonné et dressé les statues menhirs dont une douzaine d'exemplaires sont exposés.

L’histoire moderne de Murat s’inscrit pour l’essentiel dans celle du Languedoc, la patria lingue occitane, avec les us et coutumes propres à une région de montagne traversée par les chemins de passage entre la plaine languedocienne et l’Albigeois, des chemins déjà empruntés à l’époque romaine. A l’apogée des comtes de Toulouse, ses terres appartiennent aux Trencavel avant d’être rattachées au comté de Castres donné aux Montfort, les « français » vainqueurs de la croisade qui a conduit au rattachement du Languedoc à la couronne de France.

Après quelques citations de Murat ou de Boissezon dans l’Histoire Générale du Languedoc, un des tous premiers manuscrits sur le pays en 1329, en précise l’organisation : la paroisse de Murat avec celles de Canac, La Bessière et Boissezon constituent la communauté de Boissezon de Matviel. Les droits seigneuriaux se partagent alors entre Guillaume de l’Estendard et ses frères qui vivent dans le fort de Boissezon et Déodat de Caylus coseigneur des baronnies de Caylus et d’Olargues. Nous sommes à la veille de la guerre de cent ans au cours de laquelle la seigneurie de Boissezon et Murat voisine avec la Guyenne anglaise et se trouve sous la menace des chevauchées du Prince Noir.

Aux de l’Estendard succèdent au début du XV° siècle, une branche cadette des Peyrusse de Peyrusse-le-Roc et de La Caze (Rouergue), un lignage qui avec leurs biens de Lombers sont des mieux dotés dans le comté de Castres. Ils adhèreront très tôt à la religion réformée et participeront activement aux guerres de religion. Antoine après la prise de Castres en sera l’un des gouverneurs. Son fils Pierre, participera à nombre de combats dans le Castrais ou sur des champs de bataille plus éloignés. Lieutenant du comte de Montgomery il participera localement à la reddition du fort de Nages. Tué lors d’un siège, la seigneurie de Boissezon revient à sa sœur Aldonce qui avait épousé en 1575 Guillaume de Génibrouse seigneur de Saint-Amans. Le premier Génibrouse seigneur de Boissezon et Murat décède en 1593 dans son château de Canac.

Une église réformée dite de Boissezon, Murat, Canac, Arnac et la moline basse, confirmée par un registre de son consistoire (Archives Nationales, TT235, dossier 16) s'est constituée autour des seigneurs et des notables de la communauté.

Les Génibrouse, seigneurs de Saint-Amans et souvent d’autres places par leurs mariages resteront seigneurs de Boissezon jusqu’à la Révolution. Aux Caylus les autres coseigneurs, succèderont les Thésan-Poujol une importante famille, si ce n’est la plus puissante du Haut-Languedoc au XVIIème. Les relations entre ces deux familles alterneront entre épousailles et procès. Lors d’un mariage en 1687, Boissezon et Murat passeront dans les biens de Thomas de Thésan vicomte du Poujol alors seigneur de Nages mais reviennent bientôt aux Génibrouse par décision de justice.

Pendant la période révolutionnaire, la conscription et la Constitution civile du clergé qui sera refusée par les prêtres du pays conduira à des troubles. L’un des meneurs ou réputé comme tel sera guillotiné à Lacaune en 1793 et il en sera de même pour un vicaire de la paroisse. Murat avec ses nombreux et peuplés hameaux était devenu le centre économique de la communauté de Boissezon. L’organisation administrative issue de la Révolution consacre Murat chef-lieu de la commune. En 1804, la paroisse de Murat avec ses 1 540 habitants devance largement celles de Canac (353), La Bessière (341) et Boissezon (258).

En ce début du XIX° siècle, les sentiers muletiers qui relient Murat au Bas-Languedoc ou à Castres s’améliorent et deviennent accessibles aux charrettes. La construction du pont de La Mouline se termine en 1826 et l’ouverture de la grande route de Toulouse à Lodève facilite les communications. Les échanges se développent et le conseil municipal décide de rajouter à la foire annuelle du 22 juillet, deux autres foires les 8 mai et 18 septembre. La commune, chef lieu de canton, dispose ainsi de trois foires à Murat et de deux à Boissezon, les 11 juin et 29 avril.

En 1862, Murat avec ses quatre paroisses compte 2 964 habitants y compris ceux qui dépendent des paroisses voisines de Condomines et de Moulin-Mage où se sont construites de nouvelles églises. Elle prend son nom définitif de Murat-sur-Vèbre par décret du 17 juillet 1891, le petit train arrive en 1901 ...

Bernard ROUMESTANT

Télécharger

Télécharger

Télécharger

Télécharger